十五六岁的我们有一颗敏感的心,我们在乎许许多多:一朵花的开落、一个意味深长的眼神、一句语重心长的劝勉……因为在乎,我们懂得珍惜;因为在乎,我们变得成熟……

请以“在乎”为题目,写一篇文章。

要求:①文体自选(诗歌除外),不少于600字。②感情真挚,不得抄袭。

③文中不得出现真实的人名、校名、地名。

略。

阅读下文,完成1~4题。

危 机

孙道荣

①宁静的小区道路两旁,停满了私家车。可谁也没有想到,平时停得好好的车,竞惨遭毒手,被利器划得伤痕累累。粗略估计,仅修理这些划痕,就需要四五万元。车主们都愤怒了,有人报了警,他们发誓要揪出恶意划车的人,重加惩罚。

②小区的监控被调了出来。从监控录像上可以看出,是一大一小两个孩子干的。大一点的像个小学生,脚下还踩着滑板,小的估计才上幼儿园。他们一路走,一路划。这是谁家的孩子?胆子也太大了!太没教养了!但监控看不太清,没人能认出这两个孩子。

③警方开始调查。网络和第二天的报纸,都报道了这件事。第二天下午,一位妇女给派出所打电话,说划伤汽车的是她的孩子。

④她也住在那个小区。她是第二天才从网上看到了小区车辆被划伤的帖子的。帖子中描述的两个孩子,大的很像她的孩子,小的应该是她同学的孩子。当时,两个孩子下楼去玩。时间、地点、两个孩子的特征都吻合。她也去过小区物业处,调看了监控录像,果然是她的孩子。她意识到问题的严重性。冷静下来后,她是这样处理的——

⑤给派出所打电话,毫不犹豫地告诉民警:“车是我的孩子划的,我们将承担全部责任。”

⑥晚上,儿子放学回家。她问儿子:“是不是你干的?”儿子低头不说话。她对儿子说:“你是男子汉,是你做的,就要敢于承认。”儿子承认是他干的。她又问他:“如果你的折叠车被人划伤了,你心不心疼?”儿子说:“心疼。”她说:“你的折叠车几百元就可以买到,而人家的车,一二十万,有的甚至上百万,你说人家会不会心疼?”儿子说:“妈妈,我错了!”

⑦她打印了一份致歉信,向所有车被划伤的车主表达歉意,并表示承担全部责任和修理费用。她复印了几十份致歉信,和孩子一起把它们张贴在小区所有的出入口和楼梯口。

⑧她联系了一家信誉很好的汽车修理厂,负责修理所有被孩子划伤的汽车。

⑨儿子在课余折叠了很多纸船,上面都醒目地写着“对不起”三个大字,他要将这些船作为礼物,送给车主们。第二天、第三天,连续两个晚上,等儿子做完作业,她领着孩子,挨家挨户登门道歉。她要求,门铃都由儿子自己来摁。每到一家,孩子一进门就说:“对不起,我不知道划车的后果这么严重,请你们原谅我。”车主们笑着接受了孩子的纸船和道歉。

⑩一场危机,被这位母亲成功地化解了。

(选自《读者》2010年第9期,有删改)

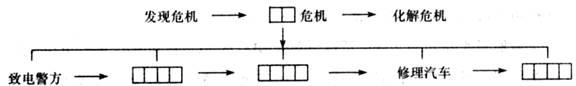

1.概括相关情节,填写在空格内(字数与所给空格数相同)。

2.小说题为“危机”,根据全文内容分析:这位母亲面临的“危机”是什么?

___________________________________________________________________________

3.摘录文中与画线句内容相照应的一句话,并简析这两句话对表现主题的作用。

___________________________________________________________________________

4.教育需要智慧。“母亲”的做法给了我们什么有益的启亲?选择一点,结合本文内容或联系生活实际,发表你的见解。(80~100字)

1.示例:“处理”,教子认错、贴致歉信、领儿道歉

2.示例:这位母亲面临的“危机”一是车主们因车被划伤而愤怒地要重惩划车人,二是自己孩子犯了错却不能认识这是犯错。

评分说明:正确归纳两个层面的内涵即可得分,不要求表述完全一致。

3.与画线句相照应的一句话是“车主们笑着接受了孩子的纸船和道歉”。这两句话对表现主题的作用是:车主们一“怒”一“笑”,前后照应,形成对比,表明划车事件因得到赔偿和孩子认错而圆满解决,侧面烘托母亲对危机处理的智慧。

评分说明:不强求用“对比”“烘托”等术语回答问题,能正确理解、明确答题即可得分。

4.示例一:母亲以保护孩子幼小的心灵为前提教育孩子。孩子犯错,她没有雷霆大怒,没有严厉呵斥,没有粗暴指责,而是晓之以理、动之以情,让孩子切身感受到错误的严重性,心灵上也没有留下阴影。

示例二:母亲能以身作则,教育孩子懂得承担责任。“但监控看不太清,没人能认出这两个孩子”,表明她本可以逃避责任,但她主动担当,给孩子树立了勇于承担责任的好榜样,引导孩子的心灵趋向纯真。

示例三:母亲让孩子亲身体验改正错误的感受。她让孩子亲手做认错的事,亲口说道歉的话,这是让儿子能正视自己的错误,懂得知错即改就能获得别人的谅解的道理,教育孩子不逃避责任,学会担当。

示例四:母亲采用符合儿童心理的方式教育孩子。她以儿子的折叠车和人家的私家车比较,让孩子设身处地地认识错误;有些父母信奉“打骂出孝子”,用责罚的教育方式,不但不能达到教育目的,还会让孩子产生自卑或逆反心理。

以上示例仅作参考,不必拘泥于此,学生言之有理就行,但脱离原文,凭空牵扯,不应得分。

阅读下文,完成1~4题。

忘记玄奘是可悲的

周国平

①在中国历史上,世界级的精神伟人屈指可数,玄奘是其中一个。这样一位受到许多国家的人民崇敬的中国人,今天在自己的国家还有多少人真正知道他吗?

②玄奘不但是一位伟大的行者、信仰者,更是一位伟大的学者。

③他身上,有一般中国学者身上少见的执著求真的精神。去印度之前,他已遍访国内高僧,详细研究汉传佛教各派学说,发现它们各执一词,互相矛盾。用已有的汉译佛经来检验,又发现译文多模糊之处,不同译本意思大相径庭。因此,他才“誓游西方,以问所惑”,到佛教的发源地寻求原典。他一生只做了一件事,就是求取和翻译佛教经典。其中,取经用了l7年,译经用了l9年。他是一个知道自己要做什么事的人,有极其明确的目标,因而能够不为任何诱惑所动。取经途中,常有国君挽留他定居,担任宗教领袖,均被他坚辞馥回国以后,唐太宗欣赏其才学,力劝他还俗,“共谋朝政”,也遭他婉谢。

④超常的悟性加极端的认真,使玄奘在佛学上取得了伟大的成就。他所翻译的佛经,在量和质上,直到一千三百多年后的今天,仍无人能够超越。他的佛学造诣由一件事可以看出:在印度时,戒日王举行著名的曲女城大会,请他讲大乘有宗学说,到会的数千人包括印度的大德高僧全都叹服,无一人敢提出异议。以访问学者身份成为外国本土文化首屈一指的大师,这在中国历史上找不出第二个例子。

⑤世界知道玄奘,则多半是因为《大唐西域记》。这本书其实是玄奘西行取经的副产品,仅用一年时间写成,记述了他所到各地的概况和见闻。西方考古学者根据此书在新疆、印度等地发掘遗址,皆得到了证实,可见玄奘治学的严谨。这本书为印度保存了公元七世纪前的古代历史,如果没有它,印度的这段历史会是一片漆黑,没有记录历史习惯的印度人甚至不知道佛祖是印度人。正因为如此,玄奘之名在印度家喻户晓,而《大唐西域记》则成了学者们研究印度历史必读的经典。也因为如此,不但在印度,而且在日本和亚洲其他一些国家,玄奘都是人们最熟悉和崇敬的极少数中国人之一。

⑥今天许多中国人只知道电视剧上那个娱乐化的唐僧,不知道历史上真实的玄奘,懂得他的伟大的人就更少了。一个民族倘若不懂得尊敬自己历史上的精神伟人,就不可能对世界文化做出新的贡献。应该说,忘记玄奘是可悲的。

(选自《闲情的分量》,有删改)

1.第①段中的划线句是作者针对什么现象发的感慨?在原文中找出一句话回答。

_________________________________________________________________________

2.分析全文结构,概括相关内容,填写在下表的空格(标有a、b、c、d处)内。

| 第②段 | “玄奘不但是一位伟大的行者、信仰者,更是一位伟大的学者。” | |

| 第③段 | 玄奘具有执著求真的精神。 | 毕其一生求取和翻译佛经,不为荣华富贵所动。 |

| 第④段 | a | b |

| 第⑤段 | c | d |

3.如果把“到会的数千人包括印度的大德高僧全都叹服,无一人敢提出异议”中加点的“敢”字去掉,好不好?为什么?

________________________________________________________________________

4.结合古典文学名著《西游记》的相关内容,回答问题。

(1)本文第③④⑤段的内容让你联想起《西游记》中“唐僧”的哪些故事?请简要概括其中一则。

__________________________________________________________________________

(2)以本文中的“玄奘”为比较对象,谈谈你对《西游记》中的“唐僧”或娱乐化的“唐僧”(如《大话西游》中的唐僧)的认识。

_________________________________________________________________________

1.“今天许多中国人只知道电视剧上那个娱乐化的唐僧,不知道历史上真实的玄奘,懂得他的伟大的人就更少了。”

2.示例:

a:玄奘在佛学上取得伟大的成就。

b:在印度讲佛经,连印度的大德高僧都叹服;或:他所译佛经至今无人超越。

c:玄奘有严谨的治学精神。

d:撰写的《大唐西域记》,成为研究印度历史的经典;或:他所记述的内容得到考古证实。

3.不好。“敢”字强调印度大德高僧们对玄奘叹服的程度,去掉就不足以凸现他在佛学研究方面取得的成就之大。

4.(1)示例:唐僧不愿做女儿国驸马。……

评分标准及说明:故事源自名著《西游记》,符合本文中心,表达简明。

(2)示例一:玄奘是名著中“唐僧”的原型。唐僧身上有玄奘执着求真的优点,也有普通人胆小怕事、软弱无能、难辨是非等缺点。本文中的玄奘寄寓了作者对执著(文化)精神的肯定和追求,而唐僧却是老百姓喜闻乐见的文学形象,前者更可敬,后者更可爱。

示例二:影视剧中娱乐化的唐僧即使还有一点真实玄奘的影子,也已沦落成为娱乐观众的一个道具了。多情、啰嗦的“唐僧”,与玄奘已经没有多大关系了,除了博得观众哈哈一笑以外,没有多少价值,属于肤浅、低俗的文化消费 (“娱乐至死”)范畴。

阅读下面两段文言文,完成1~4题。

【甲】普性深沉有岸谷,虽多忌克,而能以天下事为己任。宋初,在相位者多龌龊循默,普刚毅果断,未有其比。尝奏荐某人为某官,太祖不用。普明日复奏其人,亦不用。明日,普又以其人奏,太祖怒,碎裂奏牍掷地,普颜色不变,跪而拾之以归。他日补缀旧纸,复奏如初。太祖乃悟,卒用其人。

(《宋史·赵普传》)

【乙】太祖尝弹雀于后园,有某臣称有急事请见。太祖亟见之,其所奏乃常事耳。上怒,诘其故,对曰:“臣以尚急于弹雀。”上愈怒,举斧柄撞其口,坠两齿。其人徐俯拾齿置怀中。上骂日:“汝怀齿欲讼我耶?”对曰:“臣不敢讼陛下,自当有史官书之:”上悦,赐金帛慰劳之。 (司马光《涑水记闻》)

1.解释下列句中加点的词语。

(1)卒用其人( ) (2)太祖尝弹雀于后园( )

(3)上怒,诘其故( ) (4)自当有史官书之( )

2.下列句中加点字词的意义和用法相同的一组是

A.而能以天下事为己任 禽鸟知山林之乐,而不知人之乐

B.太祖乃悟 乃不知有汉,无论魏晋

C.普又以其人奏 以其境过清,不可久居

D.太祖尝弹雀于后园 苛政猛于虎也

3.翻译下列各句。

(1)普颜色不变,跪而拾之以归。 ___________________________________

(2)臣以尚急于弹雀。_____________________________________

(3)汝怀齿欲讼我耶?_________________________________

4.【甲】文中的赵普和【乙】文中的“某臣”在性格或品质上有什么共同点?请结合两段选文的内容简要分析。

_____________________________________________________________________

1.(1)终于、最终 (2)曾、曾经 (3)责问、诘问 (4)写、书写、记、记载

2.A

3.(1)赵普脸色没有改变(或“面不改色”),跪下去(或“跪在地上”)把撕碎的奏章拾起来回了家(或“拾起撕碎的奏章回了家”)。

(2)我认为(上奏的事)比你打鸟(或“用弹弓打鸟”)的事还要急迫(或“紧急”)。

(3)你把牙齿放在怀里想要告我的状吗?

4.示例一:他们遇事都镇定自若(或“沉着冷静”)。赵普在太祖盛怒而撕碎奏章时,面不改色,跪在地上把撕碎的奏章拾起来;某臣在太祖因盛怒而打掉他两颗牙齿时,慢慢地弯腰拾起牙齿放在怀里。

示例二:他们都能以国事为重,不顾个人安危。赵普不顾太祖盛怒极力为国家举荐人才,某臣不顾太祖盛怒劝谏太祖不要耽于游乐,要关心国事。

阅读下面两首诗,完成1,2题。

【甲】送杜少府之任蜀川 【乙】丹阳送韦参军①

王勃 严维

城阙辅三秦,风烟望五津。 丹阳郭里②送行舟,

与君离别意,同是宦游人。 一别心知两地秋。

海内存知己,天涯若比邻。 日晚江南望江北,

无为在歧路,儿女共沾巾。 寒鸦飞尽水悠悠。

[注]①参军:官名。 ②丹阳郭里:地名,今属江苏,是诗人送别朋友的地方。

1.这两首送别诗的感情基调有什么不同?

__________________________________________________________

2.【乙】诗中的“寒鸦飞尽水悠悠”是怎样将诗人的感情表达得含蓄动人的?

____________________________________________________________

1.示例——甲诗:高远旷达(积极乐观),乙诗:凄凉哀愁。

评分标准及说明:不要求说法完全相同。

2.示例一:这句诗融情于景(情景交融、借景抒情等),点点寒鸦飞尽,只剩下悠悠江水流向远方,景物中寄寓诗人心中的孤寂哀愁和对友人的思念之情,含蓄动人。

示例二:这句诗语言精练传神。如“尽”,诗人长久独立江边,连点点寒鸦都飞尽了还不忍离去,可以看出诗人对友人情意的深长。或如“悠悠”,写思念之情像悠悠江水一样绵长,言有尽而意无穷。

本卷还有16题,登录并加入会员即可免费使用哦~

该作品由: 用户李晗璐分享上传

可圈可点是一个信息分享及获取的平台。不确保部分用户上传资料的来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系 可圈可点 ,我们核实后将及时进行处理。